歯並びについて

矯正歯科医院を受診される方の8割近くは、見た目が気になるという理由で来院されます。

『見た目が治ればあとは気にならない』た言われる方も珍しくないくらい、『見た目』という主訴で来院される方は多いです。

見た目のことを専門的には”審美的要件”と言いますが、審美的要素は最近の矯正治療を検討している患者様にとって、大きなポイントになると思います。

歯並びセルフチェック

歯並びかみ合わせをセルフチェックする際のチェック項目をいくつかご紹介します。

歯並びのチェックポイント

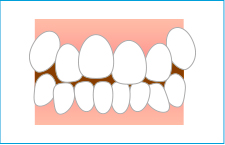

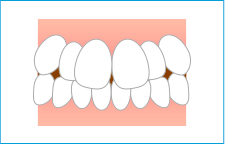

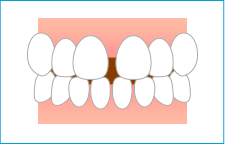

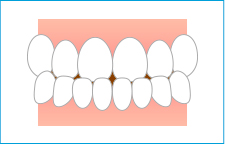

- 上下の前歯の真ん中の線が揃っている

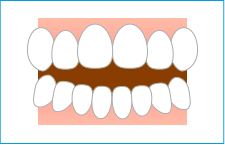

- 上下の歯のかみ合わせが噛んだ時に、上の前歯が下の前歯の上に重なる。重なる量は2〜3mm

- 上の前歯が下の前歯よりも2〜3mm前に出ている

- 口を開け閉めした時に、唇がスムーズに閉じられる

- 上下の歯列の位置は、上の歯列が下の歯列よりもわずかに外側に位置している

- 閉じた唇が左右対称になっている

- 上下の臼歯の山と谷が互い違いに噛み合っている

- 口を開けた時に、上下ともにきれいなアーチ型に並んでいる

- 歯列に隙間がない

- 成人の場合、永久歯が28本そろっている

- 会話をしていて、聞き返されることがあまりない(発音が明瞭である)

- Eライン(鼻先とあごの先の2点を結んだ線)の外側に唇が飛び出さず、ラインに触れない程度に内側に位置している

ある程度の個人差はありますが、鏡を見ながらチェックし、全てに当てはまれば、あなたの歯並びかみ合わせは非常に美しく、機能的にも正常である可能性が高いと思われます。反対に、どれか1つでも当てはまらない項目があれば、不正咬合の可能性は高くなります。

歯並びが悪くなる原因

歯並びが悪くなる原因は、遺伝的な要素がありますが、それ以上に食生活に代表されるように、生活習慣や虫歯など、後天的な要素が大きいといえます。

歯並びが悪くなる原因は、遺伝的な要素がありますが、それ以上に食生活に代表されるように、生活習慣や虫歯など、後天的な要素が大きいといえます。

子どもの場合ですと、指しゃぶりや頬杖、口呼吸、唇を咬む、爪噛み、舌の突出などの癖は歯並びに大きく影響を与えます。また乳歯のときに虫歯になって歯がなくなると、永久歯に生え変わるときに歯並びが乱れる原因となります。乳歯には、永久歯が生えてくる際のナビゲーターとしての役割があり、乳歯が早く抜けてしまっていると、永久歯は生える方向がわからなくなり、前後にずれたり傾いたりして生えてくるのです。

また、乳歯がなかなか抜けない場合に永久歯は乳歯を避けて、よくない方向に生えてくることもあります。虫歯などで奥歯でうまくかめないと前歯で咬もうとして、顎が前にずれてくることもあります。

歯並びと生活習慣

生活習慣による歯並びの変形は、大人になってからも起こります。歯ぎしりや片側咬み、悪い姿勢や睡眠時の寝相や癖によってもかみ合わせのズレがおこることがあるので注意が必要です。

生活習慣による歯並びの変形は、大人になってからも起こります。歯ぎしりや片側咬み、悪い姿勢や睡眠時の寝相や癖によってもかみ合わせのズレがおこることがあるので注意が必要です。

上下の歯の関係はきちんと噛み合って初めて機能することができます。前歯は2〜3mmの深さで上の前歯が下の前歯に重なります。重なりすぎても、逆に噛めずに空間が空いても困ることになります。奥歯に関していうと、奥歯は咀嚼面に高くなっている部分とくぼんでいる部分がありますが、この山と谷の部分が歯車のように上下の歯列で噛み合うことが重要です。理想は1本の奥歯に対して2本の歯が噛み合う状態となります。

歯ならびでもそうですが、私たちの体は本来、きちんと機能するようにできています。しかし現代人に限っていうと、食べ物やライフスタイルなどの様々な要因によって歯並びに障害が起きています。ですので、矯正治療では障害となっている原因を取り除き、本来の綺麗な歯並びかみ合わせを取り戻すという考え方を元に治療を行います。こうして矯正治療によって、咀嚼機能も回復し楽に効率よく噛むことができるようになるのです。

歯並びの悪さが影響すること

審美的要件以外の不正咬合のデメリットとはどのようなことでしょうか?

① 虫歯の発生の原因

歯面へのプラークの付着は虫歯発生の大きな原因になります。不正咬合、特に叢生があると、お口の中の自浄作用が阻害され、歯ブラシも当たりにくくなることから、虫歯のリスクは高くなると考えられます。

② 歯周疾患の原因

歯周疾患とはいわゆる、歯周病、歯槽膿漏のことです。お口の中の清掃が行き届かないと、プラークや歯石の沈着が生じやすくなり、歯肉炎や歯周病を発症する原因となります。さらに、前歯の突出などにより、充分にお口が閉じれない状態ですと、歯肉が乾燥し歯肉炎を助長し、歯周疾患の原因となります。

③ 咀嚼機能障害

簡単に言いますと、噛んで飲み込むまでの過程が上手にできない状態です。咀嚼の能力は咬合状態、歯周組織、舌、頬、口唇、筋肉などのバランスに影響されます。当然、咬み合わせが良くない状態では、良好な咀嚼は難しくなるので、物が上手に咬めない、ということが起こります。

④ 筋機能障害

不正咬合は、舌を含めた口腔周囲筋の機能に異常をもたらすことがあるといわれています。開咬のような状態になっていると、飲み込む時に舌を前に突出させるような舌突出癖が認められることがあります。このように口腔周囲筋と不正咬合は相互の関係になっていると考えられています。

⑤ 骨格の発育障害

成長発育途上において、歯の位置に異常があるために、上下の歯が噛み合う時に、下顎が左右いずれかの方向にズレて咬むことがあります。そのような場合に、ズレた顎の位置が顎の成長方向に影響し、異常な顎の骨の成長を誘導してしまうことがあります。ですので、成長期にはとくに注意して噛み合わせのズレを発見することが重要となります。

⑥ 発音障害

発音障害というのは、言語を発することができない、ということではなく、正しく発音ができない、発する言葉が聞き取られにくい、という意味です。不正咬合における発音障害は前回記述した、筋機能障害の特に舌の機能不全に由来することが多いです。矯正治療により舌の動きを活発にかつ正常にしてあげることで、聞き取りやすい発音へと改善することができます。

⑦ 外傷および歯根吸収の誘因

唇側に突出している歯は、転倒やスポーツで強く顔面を打ったりすると、口唇や頬粘膜を傷つける原因だけでなく、歯冠や歯根の破折や吸収を招くことがあります。

このように、歯並びが悪い = 不正咬合が起こると、審美的に良くないこと以外にもたくさんのデメリットがあります。矯正治療は気になったその時が開始時だと思います。まずはご相談を。

咀嚼(そしゃく)とは

咀嚼とは、食物を口腔内に取り入れ粉砕し、唾液とともに混和して嚥下しやすい食塊にする消化の一過程のことです。

咀嚼とは、食物を口腔内に取り入れ粉砕し、唾液とともに混和して嚥下しやすい食塊にする消化の一過程のことです。

食事のために物を咬むということは、咀嚼行為の一部になります。咀嚼を円滑に行うために咬むという行為を無意識に行うわけです。

”咬むこと”は、普段特に意識をして行う行動ではないと思います。お口の中に食べ物が入れば自動的に咬む、力仕事をするときは無意識に咬む、寝ている時に歯ぎしり・くいしばりをされる方は咬んでいることすら気付かずに咬むこともあります。

我々の生活のなかでは咬むということは意識下にあるのではなく、呼吸やまばたきと同じように勝手に行われる行為であるのです。

咀嚼の効果について

① 消化吸収を助ける

口は消化管の入り口です。食品を粉砕し唾液をはじめ、他の消化管から分泌される消化液との接触面積を増やし、消化しやすい状態にするのです。

② 食塊を形成して嚥下を容易にする

食物を咽頭部に送り嚥下するには適当な大きなにする必要があります。咀嚼によって粉砕されたものを舌や頬筋が協調して唾液とともに混和し、嚥下しやすい食塊とします。

③ 胃への異物混入を防ぐ

口腔内の感覚は鋭敏であり、口の中に入ってきた異物や有害物をすみやかに発見して取り出す機能をもっています。咀嚼さずに丸飲みしてしまうと、異物を胃へそのまま送ってしまうことになります。

④ 顎口腔系および全身の成長と健康の維持

よく咀嚼することが顎口腔系の成長発育を円滑にするだけでなく、脳を活性化して知的発育を促します。自律神経へ作用して肩こりやめまいなどの不快症状の改善をもたらしたり、肥満を防止する、老化やボケの防止に役立つなどと、多くのことが言われています。

このように、物を食べる時の咬むという行為には健全な咀嚼を行わせるためという目的があり、しっかりと咀嚼できることにより、体を守ったり、健やかな成長を促すことができます。矯正歯科治療で良い咬み合わせを作るということは、見た目の改善以外に、健全な咀嚼パターンをつくるためということに繋がります。矯正治療を通じて、将来にわたり健康的な生活を獲得してみてはいかがでしょうか。

当医院では目立たない矯正歯科治療を推奨しております。使って頂く矯正装置は、出来る限り見だたない・見えにくい装置を選択いただけるようにご準備させていただいております。装置の見た目が気になる方は当医院にてご相談下さい。

お口の癖について

一番身近な例をあげますと、「小さい頃ずっと指しゃぶりをしていたら、上の歯が前に出て、出っ歯になった。」ということは聞いたことがあるかもしれません。

実はこの"指しゃぶり"という行為は、"吸指癖"という口腔習癖なのです。すなわち、口腔習癖により不正咬合が発生することがありますので、矯正歯科治療では、その口腔習癖を改善してあげることが、良い治療結果につながるのです。

口腔習癖の例

① 吸指癖

上記でご説明したように、指しゃぶりのことです。特に親指を吸う指しゃぶりは母子吸引癖と呼ばれます。この吸指癖が続くと、開咬や上顎前突といった不正咬合の原因となることがあります。

② 弄唇癖(ろうしんへき)

前歯で唇を咬んだり、唇を吸い込んだりする癖のことを言います。主に下唇を咬んだり、吸引したりすることが多いです。この癖により、上顎前歯が前方に傾斜したり、下顎前歯が内側に倒れ、上顎前突の原因となることがあります。

③ 弄舌癖(ろうぜつへき)

発音や嚥下時以外に舌を無意識で咬んだり、突き出したり(舌突出癖)する習癖のことです。この癖が続くと、内側より常に前歯を押す力が加わるので、上下の前歯を前方に傾斜させたり、前歯の開咬の原因となることがあります。

④ 口呼吸

正常な鼻呼吸が妨げられると、口呼吸をすることになる。これが長期にわたり持続すると、口唇閉鎖不全、上顎歯列の狭窄、上顎前歯の突出を引き起こす原因となることがあります。

⑤ 咬爪癖

爪を咬んだり咬みきったりする癖のこと。持続すると歯の磨耗や傾斜を引き起こすことがあります。

⑥ 異常嚥下癖

上下の前歯の間に舌尖を挟んで嚥下する幼児型嚥下が、何らかの理由で成長後も残存すると、上下顎前突や開咬の原因となることがあります。

このように、何気ないお口の癖が歯並びを悪くする原因となることがあります。よっかいち矯正歯科医院では、歯並び咬み合わせの改善に加え、このような口腔習癖の除去にも治療の一貫として取り組んでおります。

治療の流れ

1. 矯正相談

患者さんから、主訴(気になっているところ、治したいところなど)をお伺いし、現状のお口の状態をチェックさせていただきます。その上で問題点と、概ねの治療方法、矯正装置についてお話させていただきます。また治療にかかる期間や料金についても概算をお話させていただきます。

患者さんから、主訴(気になっているところ、治したいところなど)をお伺いし、現状のお口の状態をチェックさせていただきます。その上で問題点と、概ねの治療方法、矯正装置についてお話させていただきます。また治療にかかる期間や料金についても概算をお話させていただきます。

2. 精密検査

矯正治療に入る前に、歯ならび、咬み合わせ、各歯の状態、舌や口唇の状態、呼吸の状態、姿勢など、様々な情報を、写真や型どり、レントゲン撮影、咬み合わせチェック、唾液検査などの検査により採取します。検査のお時間は各状態によって変わりますが、概ね90分ほどになります。

矯正治療に入る前に、歯ならび、咬み合わせ、各歯の状態、舌や口唇の状態、呼吸の状態、姿勢など、様々な情報を、写真や型どり、レントゲン撮影、咬み合わせチェック、唾液検査などの検査により採取します。検査のお時間は各状態によって変わりますが、概ね90分ほどになります。

3. 診断

精密検査で採得した資料を、もとに正しい分析を行い適切な治療方針、方法を提案させていただきます。使用する矯正装置の種類や形状、使用する期間などは、できる限り患者さんの負担とならないよう、充分に配慮いたします。また治療にかかる費用はこの段階で確定いたしますので、明確な費用をお伝えします。

精密検査で採得した資料を、もとに正しい分析を行い適切な治療方針、方法を提案させていただきます。使用する矯正装置の種類や形状、使用する期間などは、できる限り患者さんの負担とならないよう、充分に配慮いたします。また治療にかかる費用はこの段階で確定いたしますので、明確な費用をお伝えします。

4. 本格的治療

診断が終わり、治療方針・方法が確定すればいよいよ矯正治療の開始です。矯正装置の多くはオーダーメイドになるので、型どりを行いラボにて作成してもらいます。取り外しの装置を使うことも多いので、ご本人自身でしっかりと使用していただくことが矯正治療をスムーズかつ良好に進める鍵となります。

診断が終わり、治療方針・方法が確定すればいよいよ矯正治療の開始です。矯正装置の多くはオーダーメイドになるので、型どりを行いラボにて作成してもらいます。取り外しの装置を使うことも多いので、ご本人自身でしっかりと使用していただくことが矯正治療をスムーズかつ良好に進める鍵となります。

また、当医院では可能な限り目立たない装置の使用を推奨しておりますので、矯正治療が見えることに抵抗があり矯正治療に決心がつかない方は一度ご相談下さい。安心できる治療法が提案できると思います。

5. 保定

歯並び咬み合わせが良好ななれば、固定式の矯正装置を全て撤去しますが、矯正治療はそこで終わりではないです。綺麗になった歯並びは年月とともに徐々に元の位置に戻ろうとします。それを起こさないために、後戻り防止装置(保定装置)を使用していただき、綺麗な歯並びを綺麗な位置でキープしていただきます。保定の目安期間は概ね2年となります。

歯並び咬み合わせが良好ななれば、固定式の矯正装置を全て撤去しますが、矯正治療はそこで終わりではないです。綺麗になった歯並びは年月とともに徐々に元の位置に戻ろうとします。それを起こさないために、後戻り防止装置(保定装置)を使用していただき、綺麗な歯並びを綺麗な位置でキープしていただきます。保定の目安期間は概ね2年となります。

このように当院の矯正治療では、明確な治療方針と方法、明確な費用に基づき治療を行います。患者さん一人一人に合わせた矯正治療を提供できるよう、全力で挑みます。

全ての悩みを

全ての悩みを 見た目を

見た目を 今までの経験を

今までの経験を 治療に対する

治療に対する 精密な診断

精密な診断 お待たせしない

お待たせしない 虫歯リスクの判定

虫歯リスクの判定